Quando l’erba del vicino è davvero più verde per noi si parla della Francia. Scuole, università, incubatori e capitali (nazionali e internazionali) guardano al modello delle imprese innovative del Paese che il Presidente Emmanuel Macron, negli ultimi anni, ha trasformato in una brillante “startup nation”. Per non parlare del tema del nucleare – in Francia operativa fonte di energia con 56 reattori presenti e sei di nuova costruzione, per un investimento di 50 miliardi di euro – oggi centrale nel dibattito sull’approvvigionamento a causa principalmente di due fattori preoccupanti: il conflitto tra Russia e Ucraina e la conseguente carenza di gas e le bollette sempre più care. Senza dimenticare la priorità del Green Deal. «L’Italia si è tagliata fuori dal nucleare con il referendum del 1987 e, allo stesso tempo, non ha avuto la capacità di crearsi fonti di energie alternative», dice Edoardo Secchi, Presidente e fondatore di Italy-France Group. «Adesso, però, il governo Draghi è più aperto al nucleare. Ma non bisogna sottovalutare un fattore determinante: l’instabilità politica, che non permette di costruire sul lungo termine».

A preoccupare però è l’impatto ambientale

«È meno inquinante del carbone e del gas. In Italia c’è molta preoccupazione su un possibile disastro ma non bisogna dimenticare che il Paese è circondato da centrali. Anche sul tema scorie c’è molta contraddizione. Da una parte nessuno le vuole, dall’altra si convive con la terra dei fuochi. Vivo in Francia da diversi anni e, a distanza di decenni, qui c’è molta più sicurezza e sensibilità sul tema».

E poi c’è anche il tema degli investimenti a dividerci…

«Dei 102,9 miliardi di investimenti in Venture capital nel 2021, solo 1,4 miliardi sono finiti nel Belpaese. A differenza dei cugini francesi, diventati ormai la roccaforte in Europa, che hanno raccolto 11,3 miliardi. Il numero di attori finanziari in Italia è molto basso e c’è un alto tasso di analfabetizzazione finanziaria. Inoltre, i padroni del capitalismo italiano hanno dai settant’anni in su e i giovani continuano a non trovare spazio. Per questo motivo da un decennio decidono di andare all’estero».

Quali sono le principali destinazioni?

«Dipendono dal settore merceologico. Se parliamo del comparto finanziario, prima della Brexit era Londra la meta preferita. Negli ultimi anni anche la Francia è diventata molto attraente. L’anno scorso sono stati realizzati oltre 1.200 progetti di investimento diretti nel Paese guidato da Macron, contro i 200 in Italia. Fatta eccezione per due o tre aziende, il gap è incolmabile e si traduce in termini temporali dai venti ai trent’anni. L’unica cosa di cui il Belpaese può beneficiare, ma non lo fa perché ancora immatura, è la diaspora italiana all’estero. Innovatori, scienziati, professionisti di varia natura creano 500 miliardi di valore aggiunto. Persone che sono andate via e non ritornano più. Le prospettive di crescita sono azzerate. Bruxelles, infatti, ci penalizza non per l’alto debito ma per la bassa crescita».

Come vede l’economia italiana nei prossimi anni?

«In affanno. Quello che rimane di forte è un’industria meccanica, chimica e farmaceutica, oltre a quella manifatturiera. Tutto ciò, però, non basta a trainare il Paese. Anche la struttura pubblica, come quella di Invitalia, è una scatola vuota. Vengono investiti denari per iniziative che sono già superate nel momento in cui escono. Per non parlare del “come” vengono gestite le risorse. La maggior parte dei giovani startupper nati dopo il 1990, non sono laureati e pochissimi hanno una formazione in settori tecnologici. In Francia, chi crea imprese innovative è laureato. In più si crea rete. I ragazzi e le ragazze non sono supportati e non hanno conoscenza del mercato internazionale. Più andremo avanti, più l’Italia perderà posizioni nel settore tecnologico. Tra qualche anno ci troveremo dietro la Turchia e altri Paesi in via di sviluppo e non basteranno i fenomeni italiani all’estero a recuperare gli anni persi».

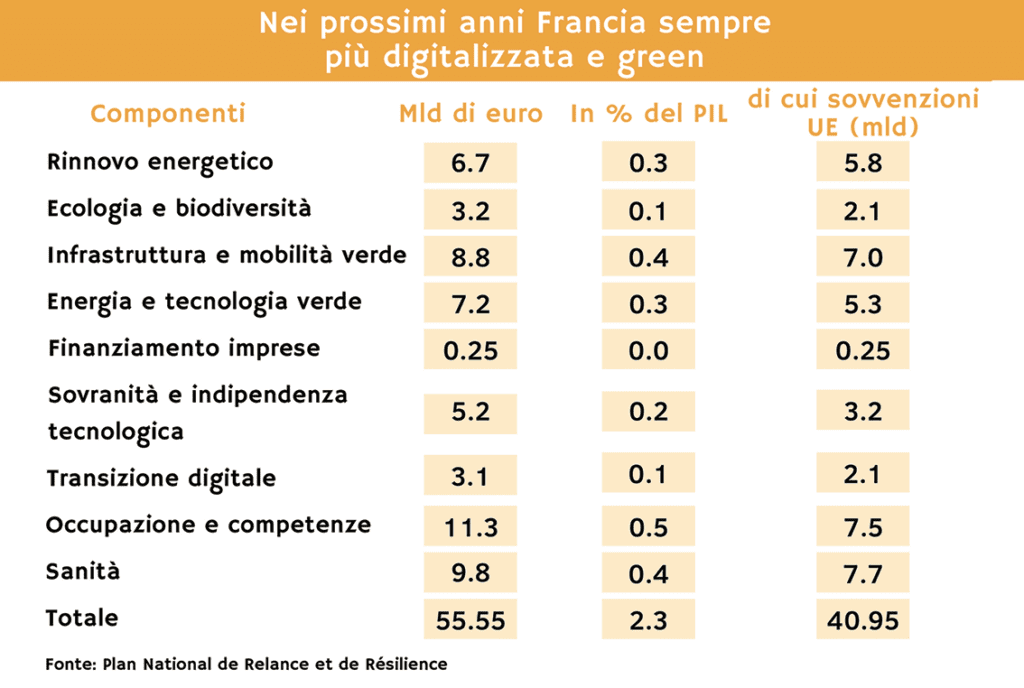

Nell’ambito del piano di rilancio dell’economia francese (Plan Relance) presentato il 3 settembre 2020, 1,2 miliardi di euro sono stati dedicati al settore agro-alimentare per le seguenti finalità: rafforzare la sovranità alimentare, accelerare la transizione ecologica e adattare agricoltura e silvicoltura ai cambiamenti climatici. Qual è la differenza con il nostro Paese?

«L’Italia è la prima potenza europea per numero di terreni coltivati da imprese biologiche e prodotti di qualità. Il punto di forza è il provincialismo. Per conformità territoriale e mancanza di spazi la grande distribuzione non ha attecchito più di tanto. Quindi, il rispetto della tradizione è molto forte e questo fa vivere migliaia di imprese locali. Un aspetto, però, che rappresenta anche un punto di debolezza. In Italia è arrivata Eataly, la catena di punti vendita specializzata nella vendita e distribuzione di generi alimentari italiani, decenni dopo rispetto alla distribuzione francese. Ancora oggi l’export italiano è legato alla distribuzione estera nel mondo, e dunque soggetta alle politiche commerciali alle volte insostenibili per le PMI italiane».

In che modo si può migliorare il fatturato dell’agroalimentare?

«Imponendo lo stesso tipo di controlli qualitativi sul biologico, ma renderlo accessibile alle numerose realtà del settore che oggi non hanno le risorse necessarie per ottenere la certificazione Bio».

In termini di regolamentazione, quale differenza c’è tra l’Italia e la Francia?

«Più o meno è la stessa. Oltralpe, trattandosi di uno Stato fortemente industrializzato dove la grande distribuzione la fa da padrona, è il Paese d’Europa con il minor numero di coltivazioni Bio, oscillano tra il 4% e il 5%, perché si è preferito dar voce ai grandi gruppi. Ma la Francia ha il numero più alto di insegne Bio».

Dove comprano i prodotti?

«In cima alla classifica troviamo l’Italia se parliamo di eccellenze, mentre per il mass market la Spagna, che ormai esporta molto più del Belpaese, perché più brava a sviluppare la sua filiera di distribuzione. Gli italiani non hanno una distribuzione di livello internazionale e raggiungono con molta difficoltà sui mercati esteri. Quando ci si arriva è grazie ad alcuni imprenditori volenterosi che si sobbarcano il rischio imprenditoriale».

Il primo passo per una buona distribuzione italiana?

«Non è normale che esista solo Eataly con dei prezzi da grande borghesia. Bene che abbia prodotti di qualità ma quanta middle class da 900 euro al mese li può acquistare? Bisogna democratizzare i prezzi. I costi di produzione del Bio sono alti, ma ciò che lo penalizza sono i troppi intermediari. Serve maggiore controllo dei prezzi in uscita, dove il protagonista principale devono essere il cliente e il produttore».

Aumenta il timore di scorte di gas invernali: quanto pesa il conflitto russo ucraino su Italia e Francia?

«L’anno scorso l’Italia ha realizzato un eccedente commerciale estero di 90 miliardi. Ma se analizziamo i costi energetici, abbiamo segnato un -40 miliardi. Nel Paese manca una visione energetica. A ciò si è aggiunta la questione Gazprom. Oggi viviamo di gas russo e libico, quello proveniente dal Tap dell’Azerbaigian, di petrolio dei Paesi Arabi e non si è stati capaci di creare fonti di energia alternative. Inoltre, l’Italia paga l’ottusità e l’ignoranza della sua politica populista, incapace di avere una visione e una coerenza. Dice “No” a tutto e ora il rischio è che il prossimi inverno ci troveremo con il gas razionato. Infine, appena il governo Draghi ha messo a disposizione il dispositivo degli ecobonus al 110%, il primo “sviluppo sostenibile” che c’è stato sono state le truffe, stimate oggi a cinque miliardi, ma sicuramente l’importo è anche ridotto rispetto alla realtà».

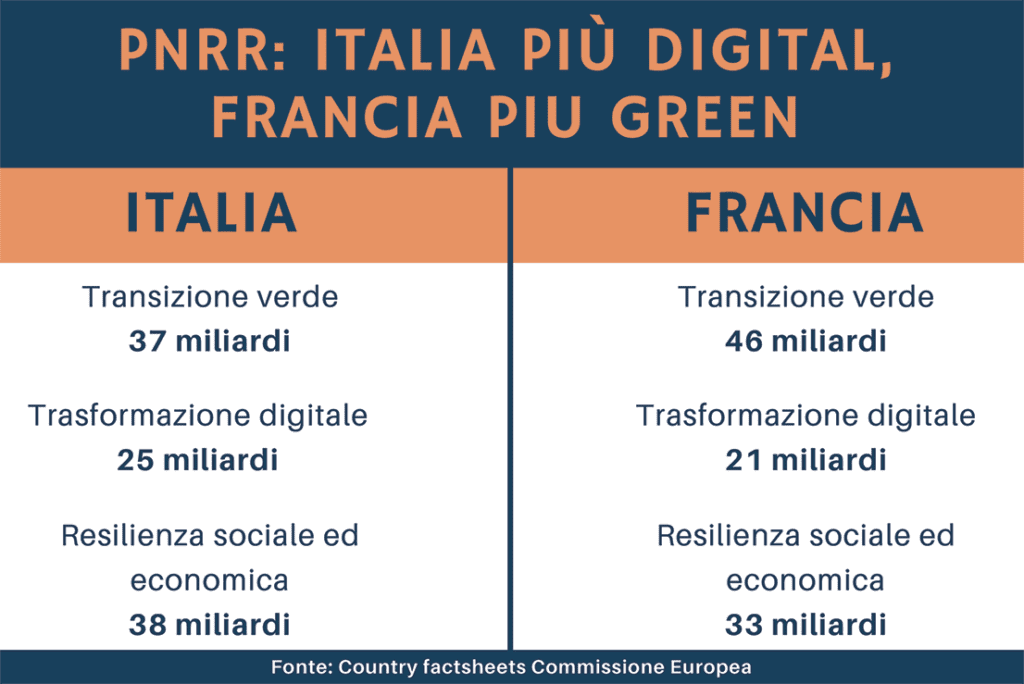

Nel PNRR francese, 20 miliardi nel biennio 2021-2022 sono destinati alla riduzione permanente delle imposte sulle imprese per rendere il Paese più attrattivo per gli investitori esteri. E da noi?

«L’Italia affascina gli investitori grazie al settore manifatturiero, uno dei punti di forza del Belpaese. Gli aspetti che scoraggiano sono: una burocrazia elefantiaca e una PA tra le peggiori d’Europa».

Siamo tra i Paesi europei con il più basso tasso di occupazione, 59,9%, mentre in Francia è al 65,2%. Quanto e come bisognerà investire nei prossimi anni?

«Se si propongono stipendi da terzo mondo si creano due effetti: emigrazione o distruzione del valore aggiunto per le imprese. A Roma o a Milano non si possono offrire salari da 900 euro al mese. In Francia c’è il salario minimo garantito di 1.300 euro».

La cosmetica francese detiene circa il 20% del mercato mondiale e risulta essere il principale Paese esportatore davanti a Stati Uniti e Germania. Quanto è destinato a crescere il mercato nei prossimi anni e quale ruolo avrà l’Italia?

«I cugini francesi sono il primo cliente del nostro Paese. Ci è stato riconosciuto un know-how importante e molti brand trasalpini stanno producendo prodotti in Italia. Negli ultimi anni abbiamo fatto passi importanti».

Quanta Francia c’è nella moda italiana?

«L’Italia gode di risorse uniche, ma non sono illimitate. Vi sono problemi strutturali atavici nel sistema imprenditoriale italiano che non dipendono necessariamente dalla loro taglia o fatturato. Dalla scarsa conoscenza finanziaria a un management che fatto salvo di pochissime persone, non ha la possibilità di crescere ed all’interno delle PMI, spesso familiari che riproducono vecchi sistemi ed usanze basate molto spesso sulle relazioni che sulle effettive competenze. Inoltre, c’è molta diffidenza verso una competenza che proviene dall’esterno. Queste condizioni limitano moltissimo la crescita e lo sviluppo dell’azienda. Non c’è da meravigliarsi, infatti, che molte di queste imprese vendano a investitori esteri. Per quel che riguarda la moda e il lusso, sono i francesi i leader indiscussi. Il gruppo LVMH di Bernard Arnault è l’emblema di quello che definisco un Capitano d’industria visionario. Se ne contano quattro o cinque in tutto il mondo di personalità simili». ©