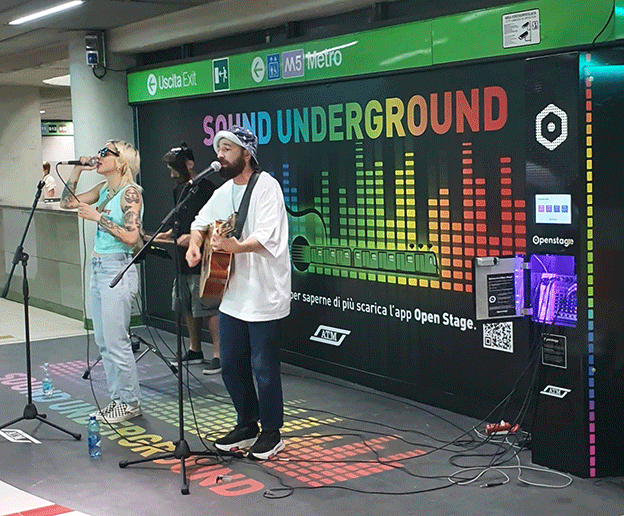

Città interconnesse, attraversate da una rete e un’infrastruttura tecnologica sempre più pervasiva ed eco-friendly. Questa è l’idea che la maggior parte di noi associa alle smart city. Ma costruire una città “intelligente” è molto di più. Significa anche creare uno spazio urbano a misura d’uomo, dove il digitale divenga fattore abilitante per le connessioni umane e la cultura. «È un settore che attraversa un cambiamento rapidissimo», dice Ugo Vivone, CEO e co-founder di Open Stage, una Startup innovativa che mira proprio a portare la cultura nell’equazione delle città all’avanguardia, permettendo agli artisti di strada di suonare in postazioni virtuali sparse sul territorio. Solo a Milano sono più di 300. «L’idea di fondo è quella di un totem prenotabile con una App. Questo totem contiene tutti gli strumenti necessari per suonare in spazi pubblici, quindi casse, mixer e prese di corrente». Il progetto ha riscontrato un grande successo tra gli artisti, con ben 12mila concerti negli ultimi 18 mesi. E il potenziale è ancora immenso: si calcola che il 60% dei comuni italiani abbia ormai avviato almeno un investimento smart city, una cifra che cresce giorno per giorno. Ma attenzione agli specchietti per le allodole: perfino in uno dei settori più promettenti nel mondo Startup, «c’è tanta fuffa» e progetti con un valore aggiunto piuttosto scarno».

Come funziona il business?

«La linea principale prevede che un ente pubblico ci affidi dei contratti per gestire l’arte di strada all’interno del comune, attraverso un bando. Ma ci interfacciamo anche con il privato, perché a parte le città, possono acquistare i nostri servizi anche i grandi spazi privati, come la metropolitana o i centri commerciali. Dopodiché, attrezziamo aree munite degli appositi totem e consentiamo agli artisti di prenotarsi per una performance, gratuitamente. Quest’ultima è una scelta forte, che vuole mostrare che siamo davvero dalla parte del musicista. In compenso, tutti coloro che vogliono prenotarsi devono iscriversi. In questo modo, raccogliamo un database di giovani artisti emergenti che trovano una modalità di emersione innovativa, fuori dalle dinamiche classiche dei locali e delle case discografiche».

Come si è formato il vostro team, a partire dall’idea iniziale?

«Abbiamo cominciato dall’unione di tanti puntini. Tutto è partito poco prima dell’inizio della pandemia, quando Stefano, mio co-founder, che allora aveva 19 anni, ha immaginato una piattaforma sulla quale gli artisti si potessero prenotare per fare questo “open stage”. Questo era il concetto embrionale. Me lo ha proposto perché io sono un ingegnere e, da oltre 15 anni, mi occupo di sociale, con una onlus che porta la musica negli ospedali. Grazie ai palchi speciali creati negli ospedali da tanti anni, avevo già a disposizione competenze nello sviluppo di progetti e di palchi in condizioni particolari, oltre a un nutrito database di artisti dai quali partire. Di conseguenza, unendo la passione per la musica, l’idea buona, il database e il progetto sociale già in essere, avevamo tutti gli ingredienti per creare un progetto di successo. L’ultimo puntino è stato cercare qualcuno che producesse il totem tecnologico, il cuore del progetto. Così mi sono rivolto a uno degli storici fornitori di uno dei miei lavori da ingegnere, Davide, e lui ci ha aiutato, ma a patto di entrare in società, perché l’idea gli sembrava buona. Questo trio ha dato vita a Open Stage».

Il totem è stato progettato da voi anche negli aspetti più prettamente tecnologici?

«Assolutamente sì. Io l’ho disegnato, mentre Davide lo ha ingegnerizzato, nel senso che ha trasformato il tutto in tavole CAD. Un altro dei nostri ha creato la parte elettrica e di automazione. Infine, abbiamo creato l’App, poi sviluppata da una società esterna, ma utilizzando processi creati interamente in house. Crediamo che questa sia una delle chiavi di successo più importanti. Non abbiamo delegato a nessuno i punti cardine del processo, ma solamente ciò che si poteva trasferire esternamente senza generare una perdita di valore».

La tecnologia è brevettata?

«Come si dice in questi casi, è “patent pending”. Per avere i brevetti ufficiali passano spesso anni, ma la richiesta è depositata ed è in corso una verifica per accertare che non ci siano anteriorità. Insomma, che siamo i primi ad averlo fatto. Nel frattempo, però, questo status rappresenta già una prima forma di tutela. In più, la pubblicità che stiamo avendo, man mano che ci facciamo conoscere, rappresenta sempre di più una protezione. In pratica, se a qualcun altro venisse in mente di brevettare un’iniziativa simile, sul web troverebbe noi».

Come avete creato il network di artisti che gestite?

«Come accennato, siamo partiti da questo nucleo creato negli anni dagli ospedali. Si tratta di tantissimi musicisti che suonavano per volontariato in ospedali di vario tipo in giro per l’Italia. Non solo a Milano, ma anche a Roma, Torino o Bologna, per esempio. Poi, attraverso l’App, senza mai sponsorizzare un euro di post, si è creato un passaparola e oggi gli artisti sono circa 10mila».

Pensate di sviluppare altre tecnologie?

«Ci stiamo muovendo su vari fronti, perché il mercato della smart city è in così rapida evoluzione che ti stimola continuamente. In particolare, stiamo studiando e lavorando a progetti concreti sull’integrazione di servizi smart city aggiuntivi all’interno del totem. Quindi sensori che contano le persone con il riconoscimento video oppure che rilevano la quantità dell’aria o hotspot 5G. Si tratta di lavorare per rendere questi totem installati in spazi pubblici delle stazioni smart city a tutto tondo. Alcuni progetti sono già stati portati avanti. Per esempio, nella metro di Milano, che è uno dei nostri progetti più visibili, sono già presenti dei sensori di flusso di persone, che permettono di analizzare quante persone passano o si fermano, nonché altri dati più specifici».

Unite due linee di business molto diverse: da un lato, gestire una rete di artisti, dall’altro portare avanti un lato tecnologico e di ricerca…

«È proprio questa la nostra specificità, che non è figlia di una particolare strategia di marketing, ma della semplice unione dei puntini delle nostre storie personali. Io ho sempre fatto l’ingegnere, ma ho anche lavorato molto tempo nel terzo settore, di conseguenza avevo già una visione più ampia in questo senso. Poi, da una parte, grazie all’appoggio di Davide sul lato tecnologico, dall’altra grazie all’idea di community di Stefano, abbiamo creato un progetto unico. La startup è registrata come un’impresa di ingegneria integrata, perché di fatto è quello di cui ci occupiamo: installazioni tecnologiche in ambito smart city. Ma in realtà abbiamo una parte, anche piuttosto importante, legata al mondo degli eventi. È come se fossimo una società che organizza eventi con un alto tasso d’innovazione».

Come vi siete finanziati?

«Abbiamo acquisito qualche grant, per esempio attraverso la Casa delle tecnologie emergenti, sia a Torino sia a Roma. Abbiamo vinto una Startcup in Calabria proprio all’inizio del nostro percorso che ci ha dato qualche incentivo economico. Nell’ultimo periodo, abbiamo partecipato anche a un paio di bandi del PNRR dei quali attendiamo esiti. Il nostro approccio è totalmente aperto a tutte le possibilità di finanziamento disponibili, come è giusto sia per una startup. D’altra parte, il nostro approccio è stato quello di creare un progetto per certi versi un po’ vecchio stile: stiamo in piedi perché vendiamo commesse e creiamo profitto già dal primo anno. Grazie a questi flussi di cassa poi, andiamo avanti facendo ulteriore ricerca e sviluppo. Insomma, siamo una Startup sotto tutti i profili che riguardano l’innovazione. Non lo siamo per come si regge il modello di business: abbiamo cercato il profitto dall’inizio e siamo praticamente autofinanziati».

Qual è un suggerimento per chi cerca di fare impresa?

«Spesso gli incubatori sono superflui. Non appena ci siamo approcciati al mondo che c’è intorno alle startup e abbiamo visto come funzionano gli incubatori, abbiamo capito che c’è tanta fuffa. Normalmente, questi incubatori hanno a disposizione solo una piccola dotazione economica. Per il resto offrono servizi: consulenze legali, amministrative o di marketing. E, onestamente, non sono servizi che fanno la differenza per creare un’azienda di successo. Se hai già le caratteristiche per stare in piedi, non ne hai bisogno. Se non le hai, non sarà un incubatore a salvarti».

Avevate già esperienze nel mondo startup?

«Stefano aveva già avuto un’esperienza, che era stata poco più di un breve esperimento, ma lo aveva aiutato a capire alcune cose. Davide, invece, era già un imprenditore con la sua carpenteria tecnologica. Io invece ero alla prima volta, ma avendo già fatto il manager in varie aziende e avendo creato e gestito una onlus, mi sentivo pronto per un’avventura di questo tipo».

Qual è stata la cosa più semplice nella costituzione della startup?

«Visto che abbiamo costituito la Startup durante la pandemia, ci siamo avvalsi del processo digitale, ora non più disponibile. Non abbiamo avuto bisogno di recarci in nessun ufficio, abbiamo fatto tutto online, con 500 euro. Oggi credo non sia più fattibile, ma ci vuole nuovamente un atto notarile. In ogni caso, per noi è stata una facilitazione non da poco, perché pur essendo in pandemia abbiamo potuto creare un soggetto con tutte le caratteristiche a norma di legge».

E la cosa più difficile?

«I lati più ardui non sono nella gestione dell’azienda né nel suo mantenimento, bensì nella realizzazione di progetti con gli enti pubblici. Questo perché il numero di passaggi burocratici da fare per realizzare questo tipo di progetti è molto complesso, pertanto ci vuole una competenza specifica. Poco a poco, noi ci siamo fatti le ossa, ma se non si è abbastanza esperti o abbastanza determinati può diventare un ostacolo insormontabile».

Cercare di lavorare su linee di business così diverse già dall’inizio è un dispendio di energie eccessivo o a tempo debito può pagare?

«Questo è un altro dei luoghi comuni che mi sento di sfatare: quando ti rivolgi a consulenti per avere informazioni, spesso ti viene detto di essere più verticale possibile. In pratica, o ti occupi di eventi o di smart city. Per me è totalmente falso. Quando sei all’inizio non puoi sapere come andrà, soprattutto in un settore, come il nostro, in cui non c’è un benchmark: non avendo concorrenti, noi non potevamo sapere se c’è un mercato. È quello che stiamo scoprendo passo dopo passo. Il fatto di limitare le proprie opzioni è, al contrario, molto pericoloso, perché si rischia di affezionarsi a un’idea e perdere opportunità. Il modello di business, se l’idea funziona, soprattutto nei primi due o tre anni, è fatto per essere evoluto e modificato. Flessibilità e “pivottabilità”, come dicono in gergo, sono due aspetti fondamentali».

Prossimi progetti?

«Ci sono due mondi che stiamo esplorando in maniera sempre più concreta. Il primo è l’internazionalizzazione: l’idea non esiste all’estero. In compenso, in molte città l’arte di strada è parte del DNA urbano, soprattutto nel mondo anglosassone. Di conseguenza, si tratta di un mercato molto fertile per l’espansione. L’altro aspetto è l’ampliamento dei servizi smart city. Stiamo cominciando a lavorare su dei primi progetti in cui il totem possa essere inserito in un contesto più ampio. Per esempio, costruendo un parco pubblico che abbia panchine solari con prese per la ricarica dei cellulari, un open stage e altre funzionalità. In generale, creare progetti più grandi, in modo tale da fornire più servizi affiancati». ©