Le città digitali cambieranno il nostro modo di vivere. Fin dalla loro comparsa, che risale a circa diecimila anni fa, le comunità abitative sono state un motore d’innovazione, il loro progresso non è stato lineare: a periodi di stallo sono seguiti momenti di grande trasformazione. Oggi siamo proprio in una di queste fasi, grazie ai grandi cambiamenti tecnologici in corso che stanno investendo diversi aspetti dei luoghi in cui si vive, dai trasporti all’energia, dai metodi di produzione alla partecipazione civica.

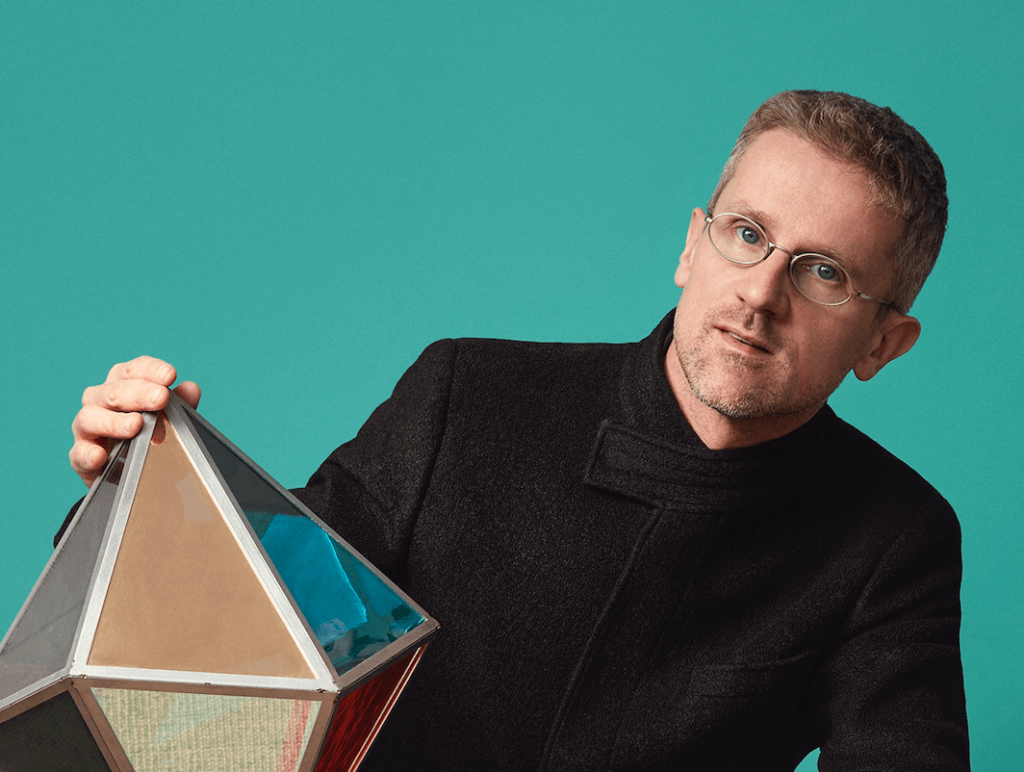

«I dati ci consentono qualcosa di molto importante: capire in tempo reale l’efficacia delle azioni progettuali, misurata non su criteri astratti, ma sui modi in cui le persone rispondono ai cambiamenti», dice Carlo Ratti, architetto e ingegnere fondatore dello studio CRA a Torino e New York e direttore del Senseable City Lab al MIT di Boston.

«Farei l’esempio del cambiamento climatico: grazie alle informazioni, un ente pubblico o privato può comparare i propri obiettivi di contrasto alla crisi climatica e ai risultati raggiunti. Iniziamo dal campo della mobilità. Una gigantesca quantità di dati provenienti da sensori fissi, riprese video stradali, dispositivi di navigazione dei veicoli e telefoni cellulari può essere raccolta per classificare in tempo reale le diverse modalità di trasporto urbano, così da capire in dettaglio quanti e quali sono i mezzi – dai SUV alle biciclette elettriche – responsabili del traffico e delle emissioni in un dato momento. Sulla base di queste indicazioni, si potrebbero prendere decisioni politiche in modo agile. Ad esempio, se si evidenziasse un forte impatto delle vetture a gasolio, si potrebbe rispondere con programmi di rottamazione mirati. In alternativa, capire dove si muovono i ciclisti potrebbe fornire argomenti utili per progettare nuove piste ciclabili o consentire il passaggio prioritario ai semafori».

Lo stesso può valere per l’energia di case e uffici…

«Assolutamente sì. L’analisi dei Big Data ci consente di migliorare l’efficienza dell’uso dell’energia in case e uffici – il riscaldamento è infatti una tra le principali cause di emissioni di gas serra. Le autorità municipali possono monitorare in quali edifici e in quali ore del giorno viene impiegata più energia elettrica. Questo genere di informazioni può aiutare a stabilire incentivi per ridurre i consumi o ottimizzare le erogazioni sull’arco delle 24 ore. In modo simile, le telecamere termografiche possono andare identificare i palazzi con maggiore dispersione energetica: questi dati possono essere utilizzati dai proprietari di casa per capire quando sostituire gli infissi – riducendo così anche le proprie bollette».

La grande paura dietro alla digitalizzazione è la perdita di posti di lavoro per essere sostituiti da macchine o robot. Qual è il modo migliore per gestire questa transizione verso il futuro?

«Secondo alcune stime, tra cui quelle dell’università di Oxford, il 50% delle professioni che conosciamo oggi potrebbe scomparire nell’arco dei prossimi due decenni, a causa del perfezionamento della robotica e dell’intelligenza artificiale. Le parole chiave intorno alle quali direi che possiamo riavviare una discussione costruttiva su questi temi sono transizione e redistribuzione. Transizione, per poter gestire gli sconvolgimenti tecnologici senza esserne travolti. Per aiutare chi ha perso un lavoro a trovarne un altro e per educare le nuove leve alle professioni di domani. Ridistribuzione perché è fondamentale capire a chi andranno i vantaggi del nuovo sistema. A chi ha comprato le macchine? O a chi è disoccupato? Un’idea sarebbe far pagare le tasse ai robot o alle nuove intelligenze artificiali. Al di là della battuta, vuol dire tassare il capitale e trasferire reddito a chi magari ha perso il proprio posto di lavoro. Una proposta sfortunatamente bocciata dal Parlamento Europeo, ma che ha poco dopo trovato un sostenitore inatteso come Bill Gates. Se sapremo gestire transizione e redistribuzione il futuro potrebbe offrirci molte opportunità. Come scriveva il grande storico americano Lewis Mumford negli anni Trenta del secolo scorso nel suo celebre saggio “Techniques and Civilization”, “il beneficio maggiore della meccanizzazione non è l’eliminazione del lavoro”, bensì la sostituzione di un lavoro meno piacevole con altro più creativo e a maggior valore aggiunto. Sono convinto che da sempre i tempi di grandi transizioni sono anche quelli di grandi possibilità».

Alla definizione “smart city” lei preferisce “Senseable City”: che cosa intende?

«Sono due modi diversi di approcciarsi alle trasformazioni urbane in corso. Le tecnologie digitali stanno penetrando nello spazio fisico, il tradizionale dominio dell’urbanistica e dell’architettura. Grazie al cosiddetto Internet of Things, l’Internet delle Cose, gli oggetti fisici diventano così in qualche modo connessi in rete e produttori di dati che possono essere usati per trovare soluzioni nuove a vecchi problemi: dalla mobilità al consumo energetico, dall’inquinamento allo smaltimento dei rifiuti. All’interno di questo contesto generale, la differenza tra il temine “smart city” e quello che gli preferisco, “senseable city”, passa per il ruolo assegnato ai cittadini. Nel primo caso, l’architettura e l’urbanistica mantengono un approccio “dall’alto”, concentrandosi soltanto su questioni di cruda efficienza – il risultato è che spesso le questioni sociali vengono trascurate o addirittura ignorate. Nel secondo caso, i cittadini sono invece coinvolti in progetti “dal basso” e gli strumenti tecnologici diventano dei mezzi per aumentare i processi di partecipazione e di inclusione».

Che cosa è cambiato nelle città con il Covid-19?

«Direi che senza dubbio è aumentata la capacità di sperimentare. La pandemia ci ha insegnato che possiamo cambiare molto in fretta. Messi di fronte a eventi senza precedenti, non potendo quindi ricorrere a soluzioni già adottate in passato, sin dall’inizio del 2020 moltissimi dirigenti comunali italiani si sono lanciati in una corsa di tentativi ed errori, portando a compimento azioni che da anni restavano solo sulla carta. Alcune idee erano ovviamente migliori di altre, ma la molteplicità degli esperimenti ha portato a trasformazioni positive: pensiamo alla pedonalizzazione di certe strade, alla creazione di nuove piste ciclabili, o alla possibilità di bar e ristoranti di estendersi in piccoli spazi all’aria aperta. Si tratta di una lezione importante per il futuro: sarà cruciale continuare a fare sperimentazioni per riprogrammare la città, anche dopo il Covid»

Quella che si è immaginata essere la fuga dalle città verso luoghi più tranquilli, più verdi, più spaziosi, c’è stata realmente?

«Credo di essere stato uno dei pochi che l’anno passato – quando tutti ipotizzavano la fine delle grandi città – a dire che quella dei borghi era una bufala… I borghi italiani sono bellissimi, ma non hanno l’attrattività di una grande città. Certo, con lo smart working potremmo trasferirci a Roccacanotta e andare a Milano solo due volte alla settimana. Tuttavia se ci piace mangiare giapponese, se vogliamo andare a teatro, al cinema d’essai o a un foam party, come faremo? Meglio far base a Milano – o in una di quelle città satelliti di media dimensione ben collegate alla metropoli».

In questi due anni le abitudini delle persone sono cambiate: quanto ha influito il fatto di aver passato così tanto tempo in casa?

«La pandemia ha agito come acceleratore di cambiamenti che erano già in corso in diverse forme, a partire dallo smart working e dalla flessibilità lavorativa che è rimasta anche dopo la fine di lockdown. Tuttavia a me preoccupa l’impatto di queste trasformazioni sulle nostre relazioni. Provo a spiegarmi meglio. Il sociologo americano Mark Granovetter, in un importante articolo scientifico scritto negli anni Settanta del secolo scorso, classificava i nostri rapporti sociali in due categorie: i “legami forti” tra familiari o amici i quali loro volta sono tra loro amici e i “legami deboli” tra conoscenti casuali e colleghi di lavoro. I legami deboli, nonostante il loro nome, sono importantissimi: sono esattamente quelli necessari all’innovazione, perché ci costringono a incontrare il diverso e l’inaspettato e a trovare forme di confronto. Ebbene: lavorare sempre da casa, se praticato in maniera esclusiva e sul lungo periodo, rischia di relegarci ai soli “legami forti”, intaccando la nostra capacità di comprensione del diverso, se non creando dinamiche di polarizzazione e di chiusura rispetto alle novità».

Per questo abbiamo bisogno di uffici intesi come spazi di relazione e di scambio?

«Lo spazio fisico dell’ufficio rappresenta invece un antidoto a quest’isolamento. Dal punto di vista di un progettista, questo rappresenta un campo di lavoro molto interessante. Di recente, con lo studio CRA, abbiamo sviluppato per conto del Gruppo Sella il progetto dell’Open Innovation Center di Torino, il quale è pensato proprio in quest’ottica. Nell’edificio ci saranno moltissimi spazi pensati per favorire lo scambio di idee e la nascita di nuovi progetti. Funzionale a tutto questo saranno postazioni organizzate di lavoro secondo il paradigma dell’hot-desking: la stessa scrivania potrà essere utilizzata a rotazione da diversi dipendenti, attraverso un sistema di sanificazione che si attiva ad ogni cambio».

Quali sono stati secondo lei gli errori più grandi del passato?

«Se parliamo degli errori degli architetti, nel Ventesimo secolo ne sono stati fatti tanti. In generale, molti tra i massimi protagonisti del movimento moderno avevano la visione che il progettista fosse una sorta di eroe, unico depositario della verità e dei modi in cui le persone avrebbero dovuto vivere. Quella arroganza ha prodotto enormi errori – pensiamo, solo per fare dei nomi, a complessi di abitazioni come lo Zen di Palermo e il Corviale di Roma: ma gli esempi potrebbero essere moltissimi. Personalmente, ho in mente una figura diversa: quella di un “architetto corale”, cioè un architetto che concepisce la progettazione come un’attività partecipativa. Un modo di progettare meno orientato all’affermazione del proprio ego e dedito invece all’orchestrazione. L’architetto corale è come un direttore d’orchestra capace di mettere insieme le varie voci».

E quali quelli che si continuano a fare?

«Credo che come progettisti oggi ci troviamo a un bivio importante, che potrebbe portarci all’utopia o all’oblio – per dirla con le parole dell’architetto e inventore americano Richard Buckminster Fuller. Potremmo finire nel dimenticatoio se continuiamo a fare l’errore di concentrarci su questioni irrilevanti – ovvero quelle di natura estetica o formale. Al contrario, sarà ‘utopia’ se sapremo raccogliere le grandi sfide di oggi, a partire dal cambiamento climatico».

Nella città del futuro sarà possibile trovare un equilibrio tra tecnologia e ambiente?

«Nel secolo scorso le città si sono allargate fino ad invadere la campagna – in ultima analisi distruggendola. Oggi direi che la sfida è di segno opposto: riportare più natura all’interno delle nostre città. È quello che con lo studio di design CRA-Carlo Ratti Associati stiamo cercando di fare con i nostri progetti. Tra questi, a Milano il distretto dell’innovazione MIND sull’ex-sito di Expo 2015 e la trasformazione dello scalo ferroviario di Porta Romana. Oppure il grattacielo Capitaspring nel cuore di Singapore. Aggiungo un punto importante per l’Italia. Credo che oggi il consumo di suolo vada assolutamente fermato. Basta villette e capannoni! Se la popolazione non cresce e gli standard abitativi non cambiano (anzi, per effetto della crisi la superficie pro capite delle abitazioni potrebbe ridursi), non si può più pensare a espandere le aree urbane come nel secolo scorso: oltre a consumare inutilmente territorio vergine (greenfield, come si dice in inglese) ciò si traduce inevitabilmente nello svuotamento delle aree già edificate, esponendole al rischio del degrado. Fondamentale invece riqualificare aree già costruite, se necessario correggendo gli errori del secolo passato».

Lei porta avanti da anni studi sulla mobilità sostenibile. Ma è davvero possibile?

«Io credo proprio di sì. Anche se a volte non servono necessariamente le nuove tecnologie… basta rispolverare la bicicletta!» ©