L’Italia muove i primi passi per includere il nucleare nel mix energetico. Gli ostacoli sulla strada del ritorno a questa fonte sono molti: dalle infrastrutture alle competenze, dall’importazione dell’uranio fino alla gestione delle scorie. Un ritorno all’atomo potrebbe però dare spinta all’occupazione: in ogni singola centrale operano tra i 300 e i 700 operatori, mentre i cantieri per costruire i reattori impiegano fino a tremila persone per anni. Ma dopo quasi 40 anni di inattività, quali competenze sono rimaste in questo ambito al nostro Paese?

Come è finito il nucleare in Italia

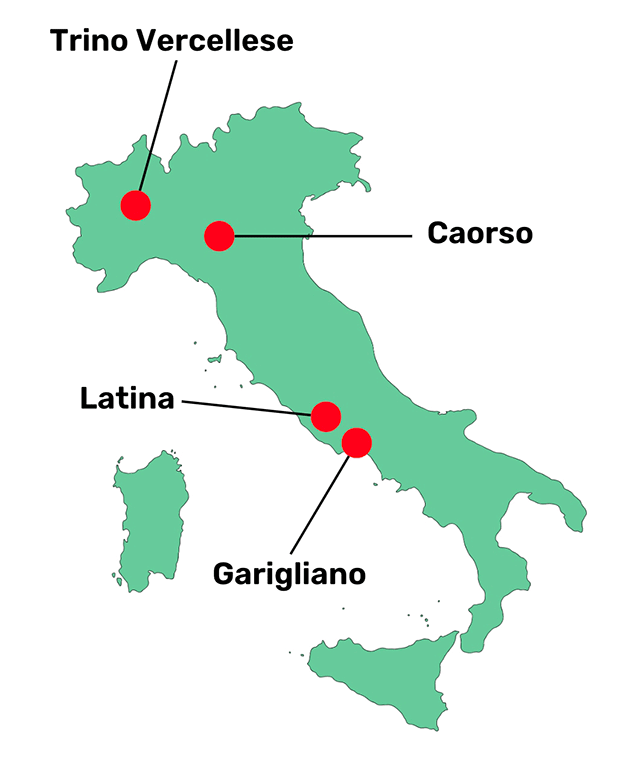

Anche se l’ultima centrale nucleare italiana si è spenta nel 1990, il nostro Paese ha continuato per anni la propria tradizione atomica, che negli anni ’60 e ’70 l’aveva portata all’avanguardia tra gli Stati europei nello sviluppo e nell’applicazione di tecnologie nucleari. Realtà spinta dal contributo del fisico Premio Nobel Enrico Fermi, che progettò e guidò la costruzione del primo reattore nucleare a fissione e che produsse la prima reazione nucleare a catena controllata.

Nel 1997, però, arrivò una svolta: Enel riuscì a ottenere l’abrogazione di uno dei tre quesiti referendari di dieci anni prima, quello che impediva alle nostre imprese di investire all’estero in tecnologie nucleari. Cominciò così una rincorsa che portò la principale azienda elettrica nazionale a partecipare a vari progetti in tutta Europa, mantenendo viva nel nostro Paese l’attività di ricerca e di costruzione di impianti nucleari. Con un accordo firmato nel 2010 con la Francia per la costruzione di quattro reattori in territorio transalpino, l’Italia sembrava pronta a tornare protagonista nel campo del nucleare civile.

A questa eventualità si oppose un referendum, che avrebbe dovuto valutare come le opinioni della popolazione fossero cambiate a 24 anni da Chernobyl. La consultazione fu fissata per il maggio del 2011. Ma a marzo si verificò l’incidente di Fukushima. La schiacciante vittoria del fronte antinuclearista che seguì diede il colpo di grazia. Da allora, Enel ha disinvestito completamente dal settore, lasciando la sola Ansaldo Nucleare spa a occupare il mercato delle tecnologie atomiche in Italia. Al momento quindi, l’azienda genovese è la sola che si occupa dell’intera filiera del nucleare, dalla creazione di centrali allo smantellamento, nel nostro Paese.

Chi è rimasto

Con un fatturato pre-pandemia di 50 milioni di euro, si tratta di un’impresa all’avanguardia nel decommissioning, cioè nello smantellamento di vecchi impianti nucleari. Avendo abbandonato per primi questa tecnologia, in Italia abbiamo sviluppato tecniche avanzate per il riciclo dei materiali utilizzati nei reattori. A oggi buona parte delle entrate da queste attività proviene dall’estero, con solo il 3% degli introiti forniti da Sogin, la società pubblica che si occupa delle strutture nucleari italiane. Ansaldo Nucleare è impegnata però anche nel rinnovamento di vecchi impianti nucleari.

Nel 2023 ha ricevuto l’incarico di ammodernare il primo reattore della centrale di Cernavoda, in Romania, un progetto da 45 milioni di euro. Infine negli ultimi anni l’azienda sta puntando sullo sviluppo di competenze per la creazione di mini-reattori. Si tratta di centrali nucleari più piccole, di quarta generazione, che possono essere costruite in tempi minori e avere impatti più accettabili per le comunità locali in cui vengono installati. Non solo la produzione, ma anche il settore della certificazione, dell’ispezione e della consulenza in campo nucleare fiorisce in Italia.

RINA, multinazionale con sede a Genova attiva nella costruzione di strutture impiegate in centrali energetiche, ha chiuso il 2022 con un utile di 12,5 milioni di euro, a fronte di un fatturato che ha toccato i 664 milioni. Questi risultati hanno posto le basi per un piano di espansione occupazionale che prevede, entro il 2027, 1800 assunzioni. Nonostante i referendum quindi, l’industria nucleare italiana non si è mai fermata del tutto. Volendo ripartire, le basi industriali ci sarebbero e permetterebbero di evitare, almeno in parte, una dipendenza dall’estero per la costruzione dei reattori e per la loro manutenzione.

Il problema delle risorse umane

Per quanto riguarda le risorse umane, il calcolo è più complesso. I dati disponibili sono molto vecchi, ma parlano di un centinaio di laureati all’anno in questa disciplina prima del secondo referendum del 2011. Secondo i dati del Politecnico di Milano, solo il 10% di questi si trasferisce all’estero, il resto rimane in Italia trovando impiego nelle poche attività nucleari del nostro Paese o reinventandosi. Sotto questo punto di vista quindi sarebbe necessario uno sforzo significativo per ripartire.

C’è anche da considerare che attirare professionisti stranieri in Italia è molto complesso, soprattutto a causa dei salari non competitivi. Un ritorno al nucleare dovrebbe quindi essere per forza di cose preceduto da un notevole sforzo di formazione e recupero delle professionalità necessarie a gestire i reattori.

Un ritorno complicato

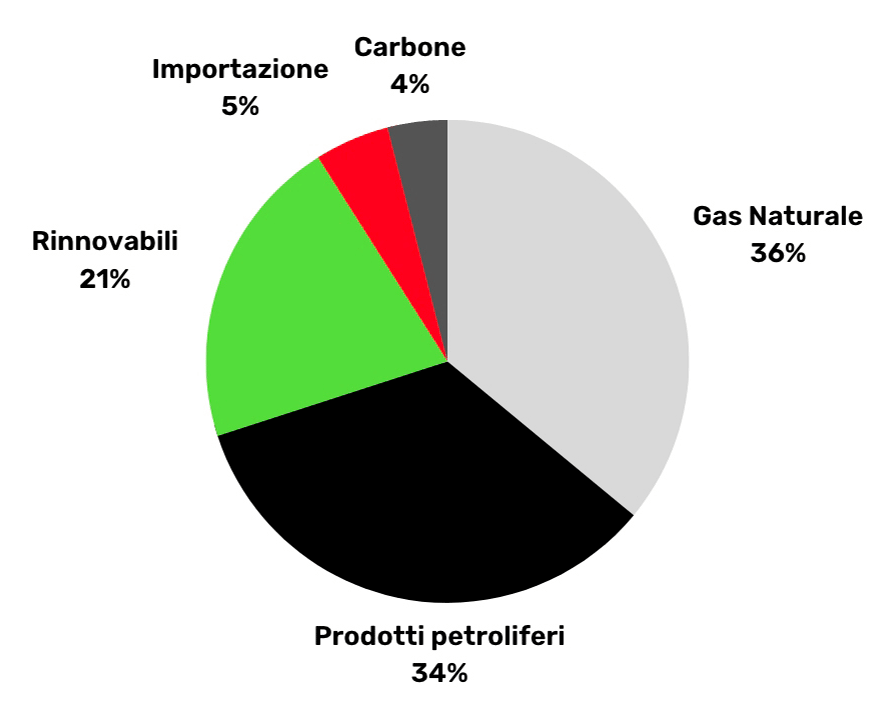

Ma come potrebbe aver luogo, in concreto, un ritorno all’atomo in Italia? Nei programmi dei partiti politici favorevoli a questa tecnologia non ci sono indicazioni precise. D’altronde, l’ambizioso progetto di sostituzione del gas con l’atomo per la produzione di energia elettrica pare irrealistico. A contrastarlo è soprattutto la sproporzione tra le enormi infrastrutture di cui il nostro Paese è dotato per sfruttare il metano e l’attuale assenza di centrali termonucleari in attività.

Si potrebbe però porre come obiettivo iniziale un ritorno al punto di partenza. Il nucleare non è mai stato preponderante nella produzione di elettricità in Italia, arrivando al massimo a rappresentare il 5% del fabbisogno elettrico nazionale. Ad oggi questo ammonta a 316,8 miliardi di kilowattora all’anno. Quindi un ipotetico ritorno al nucleare dovrebbe produrre circa 15,8 miliardi di kilowattora di energia l’anno, o 15,8 terawattora per raggiungere una situazione analoga a quella del 1987.

Quante centrali nucleari servirebbero per tornare al 1987

Una centrale nucleare di ultima generazione, simile a quelle più moderne costruite in Francia, chiamate reattori europei ad acqua pressurizzata, o EPR, ha una potenza elettrica netta di 1,6 gigawatt. Questo significa che in un anno produrrebbe circa 13,6 terawattora ogni anno. Insomma, potrebbe essere sufficiente un solo reattore per riprendere come 36 anni fa.

Questo stesso tipo di reattori faceva parte degli accordi tra Enel e Francia del primo decennio del secolo. Si prevedeva infatti, in vista di un ritorno del nucleare italiano, di costruirne ben quattro nel nostro territorio grazie alla collaborazione tra i due Paesi. Il referendum del 2011 ha però stroncato questa possibilità, facendo cadere i progetti.

Parigi ha invece proseguito, fedele alla politica di nuclearizzazione del sistema elettrico nazionale avviata da decenni. Il terzo reattore della centrale di Flamanville dovrà iniziare la sua produzione commerciale proprio quest’anno, con un costo stimato di 12,7 miliardi di euro. E qui spunta il vero problema nell’ipotesi di riportare tali centrali in Italia: la scala. Le dimensioni di questi piani sono tali che le aziende nucleari italiane rimaste non sarebbero in grado di portarli avanti da sole e lo Stato sarebbe obbligato ad affidarsi a professionalità estere.

L’opzione dei mini-reattori SMR

Ansaldo Nucleare concentra le proprie energie sui cosiddetti mini-reattori, gli SMR (Small Modular Reactors). La loro potenza è decisamente ridotta: il reattore Alfred, per esempio, uno degli ultimi prodotti dell’azienda genovese, arriva a 300 megawatt. Ne servirebbero quindi cinque o sei per raggiungere l’obiettivo di tornare alla produzione nucleare del 1987. E con un costo che si aggira attorno ai 2 miliardi di euro l’uno, il totale assomiglierebbe a quello speso per un singolo reattore EPR.

Il vantaggio starebbe dunque solo nella disponibilità delle competenze tecnologiche necessarie. Il lavoro che Ansaldo Nucleare ha svolto in questi anni infatti permetterebbe di mantenere all’interno del sistema Paese gran parte della filiera. Costruite le centrali, sarebbe poi necessario procurarsi l’uranio per farle funzionare.

L’uranio e le scorie

L’Italia non estrae nemmeno un grammo dell’elemento cruciale nella produzione di energia dell’atomo. Ma i consumi per arrivare al 5% del fabbisogno nazionale si aggirerebbero attorno alle 200 tonnellate all’anno. All’attuale prezzo di mercato, un chilo di uranio costa circa 14 dollari. Si tratterebbe quindi di importare circa 2,56 milioni di euro di uranio ogni anno, al cambio attuale.

Ma dove trovare una simile quantità di un elemento tra i più rari? Uno dei principali produttori mondiali è la Russia, con cui però i rapporti commerciali si sono deteriorati a causa della guerra in Ucraina. Insomma, nonostante l’uranio sia una delle poche esportazioni di Mosca non colpite da sanzioni europee, riuscire a ottenerlo non sarebbe impresa da poco.

Infine, ci sarebbe il problema delle scorie. In realtà la questione va affrontata a priori, dato che l’Italia produce rifiuti nucleari ogni anno, a causa delle attività industriali e di quelle degli ospedali e dei centri di ricerca. Eppure, il nostro Paese è l’unico all’interno dell’Unione Europea che non si è ancora dotato di un deposito unico nazionale, un progetto che dovrebbe costare attorno ai 78 milioni di euro, ma i cui contorni rimangono ancora sfumati.

Tornare al nucleare, l’esempio del Giappone

Se diversi Paesi hanno cominciato da zero un programma nucleare, sono rarissimi i casi di Stati che hanno ripreso la produzione di energia dopo avervi rinunciato. Proprio come è accaduto in Italia con il referendum del 1987 quando, dopo la tragedia di Chernobyl l’opinione pubblica scelse di bandire dal territorio nazionale il nucleare, la stessa onda emotiva che ha travolto il Giappone nel 2011, a seguito dell’incidente di Fukushima, quando uno tsunami causato da un forte terremoto mise fuori uso i reattori dell’impianto nel nord del Paese.

In seguito si decise di spegnere tutte e 53 le rimanenti centrali nucleari del Paese per controlli di sicurezza. Non una rinuncia totale all’atomo quindi, ma una brusca frenata che ha portato la percentuale di energia prodotta tramite il nucleare a scendere a meno del 10% del fabbisogno giapponese.

Negli anni successivi alcuni impianti sono stati rimessi in funzione, ma la maggior parte, 33 per la precisione, sono ancora considerati solo potenzialmente utilizzabili. Nel frattempo, restano spenti. Al momento il Giappone importa il 90% del proprio fabbisogno di energia dall’estero, contro la previsione risalente a prima del disastro di Fukushima che voleva che il 40% dell’elettricità consumata fosse prodotta internamente entro il 2017.

I problemi di tornare al nucleare

La crisi energetica del 2022 ha evidenziato questa dipendenza dall’estero e portato alla decisione di riaccendere i reattori spenti. L’obiettivo del Governo ora è tornare entro il 2030 ad avere almeno il 20% del fabbisogno elettrico coperto internamente. Ma i piani si sono scontrati con una realtà molto più ostile del previsto. Oltre alle apprensioni dell’opinione pubblica e delle comunità locali, il Giappone ha dovuto constatare che a soli 12 anni dall’incidente, la sua capacità di operare centrali nucleari è stata ridotta drasticamente.

Lo spegnimento dei reattori ha prima di tutto distrutto la filiera del nucleare nel Paese. Le prime ad andarsene sono state le grandi industrie pesanti energetiche. Con soli dieci reattori aperti, non era più conveniente operare nel settore e quindi Kawasaki Heavy Industries e Sumitomo Electric Industries, colossi da rispettivamente 10 e 15 miliardi di dollari di fatturato annui, si sono ritirate.

Dopo gli addii volontari sono anche arrivati i fallimenti, come quelli di Zirco products, che produceva protezioni contro la diffusione delle radiazioni per i tubi utilizzati nelle centrali. Questi materiali sono ora impossibili da trovare in Giappone, rendendo quindi molto complessa non solo la creazione di centrali termonucleari di nuova generazione, come nei progetti dell’esecutivo, ma anche la semplice manutenzione di quelle esistenti.

Anche in Giappone mancano le competenze

Esiste poi un problema di risorse umane. Meno centrali nucleari significano meno posti di lavoro nel settore. Dal 2011 gli ingegneri nucleari attivi nel Paese sono diminuiti del 45%, secondo le associazioni di categoria, mentre le carriere accademiche sono diventate meno attraenti. I laureati in ingegneria nucleare sono calati del 14% nell’ultimo decennio. Peraltro, le politiche giapponesi in fatto di immigrazione e diversi aspetti culturali, su tutti la lingua, non fanno sperare in una sostituzione di questa forza lavoro con professionisti provenienti dall’estero.

Per alcuni aspetti, la situazione del Giappone è simile a quella dell’Italia. Sono entrambi Paesi poveri di materie prime energetiche, che hanno rinunciato in buona parte al nucleare come fonte di energia e che, per queste ragioni, hanno sofferto più di altri la crisi energetica del 2022. Va sottolineato che ci sono anche chiare differenze tra i due sistemi: Tokyo non ha mai rinunciato del tutto al proprio programma nucleare civile e aveva già una filiera molto più sviluppata di quella italiana.

In più, dall’incidente di Fukushima sono passati 12 anni, mentre il referendum che ha posto fine alla produzione di energia nucleare nel Bel Paese si è svolto ormai 36 anni fa. Con i dovuti distinguo, si può guardare agli ostacoli che il Giappone sta trovando sulla strada del ritorno al nucleare per capire come l’Italia potrebbe rispondere in caso si trovasse davanti alle stesse sfide. ©

📸 credits: Sogin, Canva