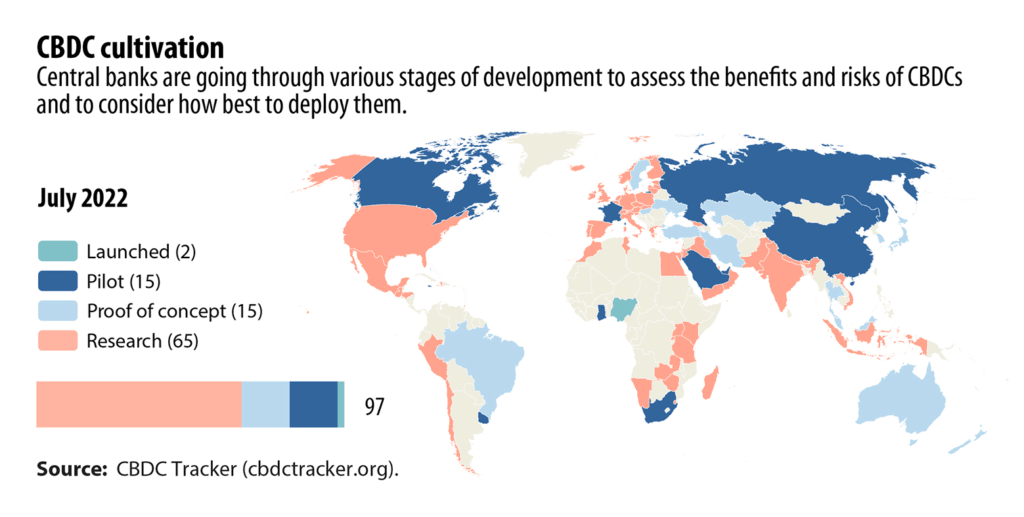

Nascono le Central Bank Digital Currencies. Lungi dal diventare altre crypto, condividono con queste ultime il solo fatto di essere interamente digitali e legate alla Blockchain. Ma portano addosso, almeno nell’interesse dei banchieri, il bagaglio di garanzie e stabilità che solo un imprinting istituzionale può garantire e di cui, per ora, le giovani criptovalute sono prive. «Da qualche anno non c’è Banca Centrale che possa dirsi disinteressata al tema delle CBDC», dice Luca Fantacci, Condirettore dell’unità di ricerca MINTS – Monetary Innovation New Technologies and Society presso l’Università Bocconi e Professore associato dell’Università degli Studi di Milano. In gioco, la possibilità di continuare a controllare la moneta, e con essa fenomeni come inflazione e deflazione, senza doverne cedere il controllo a privati. Ma anche più di questo: si tratta di testare una volta di più l’egemonia sempre più “spuntata” del dollaro. Alla prova della crescente dedollarizzazione e dell’incredibile avanzamento della Cina nel campo delle CBDC, con il suo yuan (o renminbi) digitale, che prende sempre più piede, specie tra i Paesi non allineati, a scapito del greenbacks e del dominio americano.

«Viviamo in un mondo in cui utilizziamo indifferentemente contanti e moneta elettronica, spesso senza renderci conto che l’unica valuta effettivamente emessa dalla Banca Centrale è il contante, cioè banconote e monete metalliche. Il resto del denaro che utilizziamo, quando paghiamo con il bancomat, con Apple pay o con la carta di credito è elettronico, ma non di banca centrale, bensì emesso e gestito dal sistema bancario privato. Il che significa che in mezzo c’è un intermediario, che si paga. Infatti, ci sono le commissioni e soprattutto c’è una cessione di dati: quando effettuo un pagamento elettronico è tracciabile».

Cosa ha spinto le Banche Centrali a mobilitarsi per emettere le loro valute digitali?

«Il fattore scatenante è stato l’avvento delle criptovalute e in particolare di quelle forme di crypto dette stablecoin, ancorate al valore delle valute ufficiali. Sono state percepite come una possibile minaccia alla sovranità monetaria, cioè alla capacità delle Banche Centrali di fare il loro lavoro: fornire alle rispettive economie una moneta che sia disponibile in quantità adeguata. Non troppa né troppo poca, in modo tale da stabilizzare il potere d’acquisto.

Le istituzioni si sono attivate principalmente a seguito della dichiarazione, da parte di Facebook, di avere costituito il consorzio Libra per emettere una stablecoin che fosse disponibile per i 2 miliardi e rotti di utenti del social network. Da quel momento in avanti queste valute sono state percepite come un’effettiva minaccia potenziale: uno scenario in cui chiunque utilizzi facebook o whatsapp possa mandare denaro con la stessa facilità con cui manda i messaggi è complicato da gestire. Perciò le Banche Centrali hanno reagito, provando a prendere in mano la situazione. Questo è un po’ il fattore scatenante. Dopodiché, c’è una serie di altre motivazioni che spingono in questa direzione, specialmente se pensiamo alla BCE».

Quali?

«In primo luogo la crescente tendenza, in Europa ma non solo, ad andare verso i pagamenti elettronici, abbandonando il contante. Questo, in prospettiva, mette fuorigioco la Banca Centrale. Se noi usassimo unicamente moneta elettronica utilizzeremmo, allo stato attuale delle cose, solamente moneta privata, perché emessa da soggetti privati, seppur sotto la vigilanza delle istituzioni. Questo creerebbe dei problemi alla politica monetaria, che è quell’attività attraverso cui la Banca Centrale persegue il proprio scopo di emettere una moneta stabile. Senza la possibilità di regolare la quantità di moneta non ha alcuno strumento, per esempio, per contrastare l’inflazione, che oggi ci preoccupa molto. O comunque avrebbe strumenti molto meno efficaci. Questo è un motivo molto forte».

Ci sono anche ragioni di politica internazionale dietro queste scelte…

«Certo. Un altro motivo è che nel frattempo, oltre alle stablecoin, ci sono CBDC che, molto rapidamente, sono state emesse da altre Banche Centrali, in particolare quella cinese, e c’è il rischio che queste si diffondano anche al di fuori del Paese che le ha emesse. Questo perché ovviamente è più facile per una moneta elettronica circolare fuori dai confini. Con la moneta cartacea avviene, ma in modo molto meno efficace e per traffici per lo più illegali. E il fatto che ci sia uno yuan digitale, chiaramente dà la possibilità alla Cina di promuovere l’internazionalizzazione della sua moneta, a discapito degli altri Paesi. Giusto per esplicitare più chiaramente questo terzo motivo, se l’Europa si dota di un euro digitale, a quel punto è lei a poter promuoverne l’uso internazionale, il che significa guadagnare peso nel confronto con Cina e Stati Uniti».

C’è un vantaggio per la comunità se un’istituzione pubblica mantiene il controllo della moneta. Ma le valute digitali portano un miglioramento anche alla user experience delle transazioni?

«Questa preoccupazione ricorre spesso, soprattutto da parte di chi è del mestiere. Nel caso di una CBDC, è già tanto se la user experience non peggiora. Certo, ci potranno essere alcuni miglioramenti marginali, perché per l’euro digitale il sistema dei pagamenti digitali sarebbe integrato in scala europea. In sostanza, io non avrò problemi a effettuare pagamenti elettronici, ovunque mi trovi nella zona dell’euro. Ma oggi è un problema? Francamente no. Per questo, i margini di miglioramento dell’esperienza di pagamento in sé sono minimi. Qui però lancio una provocazione: l’utente, quando usa il denaro, che interesse ha in fin dei conti se non quello di spendere una moneta tendenzialmente stabile? Ciò che importa davvero è la garanzia di poter avere una moneta oggi e domani senza che il prezzo cambi nel frattempo. Già fanno fatica a garantirlo le Banche Centrali, altrimenti non si parlerebbe di inflazione. Ma se andasse più fuori controllo, sarebbe chiaramente un problema».

Le CBDC potrebbero aprire possibilità nuove, rispetto ai normali compiti delle Banche Centrali?

«L’effetto più prorompente è nell’aumento di efficacia dei canali di trasmissione della politica monetaria. Oggi, per emettere moneta, la Banca Centrale la mette sostanzialmente a disposizione degli istituti (che però non è detto riescano a farla entrare a loro volta in circolazione) oppure la immette sulle piazze finanziarie comprando titoli attraverso quelle che si chiamano operazioni sul mercato aperto. Però tutta questa massa di denaro che è, nel caso dell’Europa, triplicata o quadruplicata negli ultimi 15 anni, non va in tasca né alle famiglie né alle imprese, ma entra nel sistema finanziario.

Avere una CBDC significa invece possedere una moneta, emessa dalla Banca Centrale, che entra direttamente nelle tasche di famiglie e imprese. In questo senso, il canale di trasmissione della politica monetaria si accorcia, aprendo alla possibilità di trasmettere denaro direttamente dove serve, non attraverso il sistema finanziario. È potenzialmente uno strumento formidabile per esercitare una politica monetaria più efficace».

E il sistema bancario e finanziario, che fine farebbe?

«Bypassando le banche, bisogna capire cosa faranno. Il loro mestiere, finora, è stato proprio quello degli intermediari. Ma chi terrebbe i soldi in banca, se si potesse metterli direttamente presso la Banca Centrale europea? È lo stesso motivo per cui la BCE ci sta impiegando così tanto a dirimere la questione, rispetto, per esempio, alla Cina. Lì le questioni si risolvono rapidamente, ma qua bisogna avviare consultazioni per cercare di creare un sistema che preservi la libera impresa.

Dall’altro lato, c’è il problema speculare: se la Banca Centrale pretende di fare tutto, finisce per fare troppo. Già oggi fanno troppo, ma se tu dessi loro uno strumento di questo genere vorrebbe dire fare non solo politica monetaria, ma anche fiscale: decidere chi ha i soldi e chi non li ha. Sono responsabilità che competono solo ai governi rappresentativi. E forse è comunque un potere eccessivo. Una cosa di questo genere è esistita solo in regimi di economia centralizzata, come nell’Unione Sovietica».

Quanto agli Stati Uniti, il loro avanzamento sulle monete digitali sembra ben lontano da quello di altri Paesi, come la Cina. Perché gli USA si mostrano scettici?

«A me sembra che finora non abbiano percepito, a differenza della Cina o dell’Europa o di qualsiasi altro Paese, l’emergere di criptovalute e stablecoin, in particolare, come una minaccia. La ragione è semplice: il 90% delle stablecoins sono ancorate al dollaro, e sono state semmai un veicolo a supporto del suo ruolo internazionale. Sostanzialmente, gli USA contano sul fatto che il loro primato nel commercio e nella finanza internazionale venga portato avanti da elementi privati, senza bisogno che intervenga la Banca Centrale».

È una certezza legittima?

«Per certi versi sì, senz’altro. Le stablecoin, essendo ancorate al dollaro, di fatto sono un’estensione degli Stati Uniti, così come lo è già oggi gran parte del sistema finanziario internazionale, che opera ed emette titoli denominati in dollari. Però è chiaro che le cose potrebbero cambiare, visto che l’Europa è più attiva, non solo sul fronte dell’euro digitale, ma anche in generale su quello delle criptovalute. Qualche mese fa è stato emanato il regolamento MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation, ndr), che regola gli scambi delle cripto-attività e in generale nel settore c’è molto movimento. Forse alla fine, in ragione di tutto questo, anche gli USA saranno costretti a muoversi.

Certo, possono a buon diritto pensare che lo yuan digitale non rappresenti una grande minaccia. In un Paese occidentale, difficilmente ci metteremmo a usare un portafoglio in renminbi. Quello che però sta avvenendo, anche a seguito della guerra in Ucraina e delle sanzioni che sono state adottate, è che molti Paesi stanno pensando a sistemi di pagamento internazionale alternativi al dollaro. Un fattore che gli USA potrebbero aver sottovalutato. Esiste, per esempio, M-Bridge: un’iniziativa per una multi-currency CBDC che coinvolge molteplici valute e serve per effettuare pagamenti internazionali. Per ora è un esperimento, nato da un consorzio di Banche Centrali, di cui fa parte la Cina, ma anche gli Emirati Arabi Uniti o Singapore. È interessante perché costituisce, questa sì, una piattaforma alternativa al dollaro. È anche ragionevole pensare che gli Stati Uniti debbano rispondere. Che poi la strada sia attraverso un dollaro digitale, non è detto. Ma resta che ci sono innovazioni che rappresentino delle concrete minacce sul piano dell’egemonia monetaria degli USA».

Ma lanciarne una digitale non potrebbe rendere più efficace il controllo della valuta nei suoi impieghi esteri e anche le sanzioni?

«Sì, però c’è un altro aspetto di cui si dovrebbe parlare. Il contante non è tracciabile. La moneta elettronica lo è. Il “contante elettronico” (le CBDC) lo è, ma in misura parziale. Per esempio, nel caso di Bitcoin, il presunto anonimato non è tale, bensì uno pseudonimato. Le operazioni sono perfettamente tracciabili, ma associate a uno pseudonimo al posto di un’identità reale. Allora, quando una Banca Centrale vuole fare una valuta digitale, come la fa? Tracciabile o no? Se deve farla perfettamente tracciabile, allora c’è già, fatta e gestita dal sistema bancario privato. Viceversa, se non fosse tracciabile, esattamente come il contante, si presterebbe a usi illegali. Come minimo, l’evasione fiscale e poi, a crescere, traffici di droga, armi o evasione delle sanzioni.

Poi, è chiaro, se ci fosse un dollaro digitale gli Stati Uniti potrebbero anche controllare tutti, ma chi lo utilizzerebbe? Già adesso, a seguito delle sanzioni imposte attraverso il sistema di pagamento SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicatio), controllato dall’America perché denominato in dollari, molti Paesi si stanno attrezzando per creare delle alternative. L’Europa stessa, quando c’è stata la controversia con gli Stati Uniti riguardo all’Iran e alle presunte violazioni dell’accordo sul nucleare, sotto Trump, aveva messo in piedi un sistema di pagamento alternativo a SWIFT. Si chiamava INSTEX e avrebbe consentito di effettuare dei pagamenti considerati legittimi dall’Europa e illegittimi dagli Stati Uniti. La cosa non ha mai granché funzionato, ma mostra come, in linea di principio, la stessa Europa sia pronta a muoversi contro ingerenze troppo forti da parte americana. In pratica, la linea è sottile: un dollaro troppo forte aumenterebbe il potere, ma quest’ultimo è sempre legato alla disponibilità degli utenti a utilizzarla».

Negli anni, abbiamo visto che sostenere l’egemonia monetaria può costare, anche caro. Il gioco vale la candela?

«Per rispondere, bisogna precisare una cosa. In realtà, i costi sono ampiamenti compensati dai ricavi: il predominio di una moneta internazionale compensa ampiamente i costi di gestione che ne possano derivare. Il costo implicito, il rischio che ne deriva, è invece di aver trasformato gli Stati Uniti nel principale Paese debitore a livello internazionale. Questa moneta che circola, denominata in dollari, è un debito dell’America nei confronti di chi l’accumula. In primis la Cina, della quale non si hanno dati completi e trasparenti, ma è lecito ritenere che possegga una fetta consistente dei titoli di debito pubblico americani. In questo senso, quest’egemonia monetaria è indubbiamente un’arma, ma a doppio taglio. E si rischia di pagarne le conseguenze, nei termini di una possibilità di ricatto da parte dei propri creditori. Se questi ultimi decidessero di sbarazzarsi delle riserve, provocherebbero una svalutazione, con una caduta di fette importanti del mercato finanziario».

Quella per il controllo delle riserve globali è dunque una sfida che la Cina è realmente interessata a raccogliere?

«La Cina, in ragione di tutti questi rischi e costi impliciti, si guarda bene dal prendere il posto dagli Stati Uniti. Perciò, se mi si chiede se c’è un’alternativa al dollaro, la risposta è no. Nessun’altra moneta può ambire ad avere lo stesso grado di accettazione e utilità. Detto questo, la Cina ha mostrato di non volere sostituire il dollaro, almeno nella sua posizione attuale. Per molti motivi: il primo è perché non vuole andare allo scontro frontale. Ma il secondo è che ha visto anche le conseguenze, spesso nefaste, dell’egemonia monetaria su chi la vuole esercitare. Ciò non significa che rinunci a proporre alternative.

Già nel 2009, il governatore della Bank of China fece una proposta apparentemente ovvia: per un sistema monetario internazionale, ci vorrebbe una moneta internazionale, distinta da quelle dei singoli Stati. Anzi, siccome questa moneta internazionale già esiste, emessa dal Fondo Monetario Internazionale, e si chiama Diritti Speciali di Prelievo, la proposta fu allora di aumentarne l’utilizzo a livello internazionale. Una proposta che fu ignorata, salvo poi essere blandamente seguita. Le emissioni di DSP sono infatti continuate fino a oggi, al punto che cominciano ad avere una consistenza ragguardevole, anche se non ancora paragonabile al dollaro».

Qual è, allora, il gioco della Cina, se non cerca l’egemonia?

«La riforma del sistema monetario internazionale non è ancora stata messa all’ordine del giorno delle varie conferenze internazionali. E mi sembra che la Cina, avendo dichiarato di andare in quella direzione e non avendo ricevuto risposte, promuova la propria moneta, ma solo in alcune situazioni ben specifiche. Pechino non creerà mai dei mercati finanziari in yuan così come ce n’è oggi in dollari. Per tanti motivi: perché non sono un’economia libera e capitalistica nel senso in cui lo sono quelle occidentali, perché rifiuta come un fattore di destabilizzazione la liberalizzazione finanziaria. Però di certo hanno promosso l’utilizzo della propria moneta negli scambi commerciali, e in particolare in quelli che riguardano i mercati delle materie prime. E il petrolio russo che noi non vogliamo comprare l’hanno preso loro, in yuan».

Nel cammino verso una moneta internazionale, può sussistere uno scenario in cui il dollaro non sia più dominante, anche dal punto di vista delle riserve, pur non essendoci un’altra moneta internazionale?

«Questo è il mondo verso cui stiamo andando, in maniera piuttosto netta e chiara, da una ventina d’anni a questa parte. La quota del dollaro nelle riserve ufficiali delle Banche Centrali è diminuita da oltre il 70% al 58% in questo periodo. Una vistosa discesa, a beneficio di renminbi, ma anche dollaro canadese, australiano e altre valute minori. C’è dunque una divisione che fa parte dello scenario, senza esserne nemmeno una parte particolarmente problematica. Se diversificare ha senso per le banche private, non si vede perché non potrebbe averlo per quelle centrali. Certo, quando poi si parla non di strumenti di riserva, ma di mezzi di pagamento, la diversificazione significa frammentazione e quindi anche deglobalizzazione. Comporta perdite per tutti, in termini di scambi e competizione. Lì l’aspetto è più problematico: quando pensiamo a un mezzo di pagamento globale, vorremmo che fosse uno, non una decina». ©

📸 credits: Canva, IMF

Articolo tratto dal numero del 15 giugno 2023. Abbonati!